周加華《生命樹,上海1988》——創(chuàng)作記

清晨的第一縷陽光,透過薄霧輕吻繁忙的都市天際線。這里是上海虹橋機場人來人往川流不息的候機大廳。周加華的環(huán)境藝術(shù)作品,《生命樹,上海1988》巍然屹立于此。

57臺老式顯像管電視機組成的樹體足有三層樓高,配合通體霓虹,仿佛穿越時空的光電交織——距今三十年前的紀事畫卷徐徐展開:1988,漢城奧運會開幕式上,圣火熊熊燃燒;外灘沿岸,聯(lián)誼大廈剛剛拔地而起;上海歌手毛阿敏身著金色蝙蝠衫參加央視春晚......偌大的挑高空間,偶有不?神色的匆匆過客駐足抬眼,似乎還能透過每片金屬冶制的樹葉,再次窺視到時代的斑駁光影。

(生命樹前,人來人往的游客)

上世紀20年代,?賽爾.杜尚在當代藝術(shù)之都紐約打響了反藝術(shù)精英化的第一槍。公共藝術(shù)應(yīng)運而生,旨在打破藝術(shù)的雅俗之分,突破和超越繪畫界限,讓藝術(shù)走出美術(shù)館,使其展現(xiàn)自由的無拘無束的形態(tài),自然的融入人們的生活。“老樹”,“日月”,“地平線”,周加華極具東方特色的藝術(shù)語言,恰好具備這種“雅俗共賞”的先天優(yōu)勢。

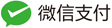

“浮沉大地,月光籠罩層疊老屋,期間綠葉,如忽明忽滅的希望;善惡交替,生命的歷程周而復始,靜謐的氣韻蘊藏萬千氣象。”這即是周加華終其一生不斷重復的繪畫意向。從繪畫表達到空間藝術(shù),他的作品像一個容器,收藏一個片刻的思緒,一個時代的愿力;他的筆觸永遠都在關(guān)注變動不居,永不停息的客觀世界,一切輝煌的寂寥的,也許苦楚,卻總有希望。

(周加華油畫作品)

近觀其作,不免好奇其人其心。他在自己的文集《藝林閑思錄》“解讀我的繪畫語言”一文中提到:“我所崇尚的生活道理,希望單純而復單純。”“我,固執(zhí)己?的生活道理,必然會一以貫之于我圖畫創(chuàng)作中的心態(tài)訴求。”更多的日子,是一種稀疏平常的恬淡寡欲:周加華擅?料理素菜,家中唯一的葷菜煎鱸?是?柏花苑神貓小貓基諾的盤中餐,午后小貓下樓遛彎,整個家是他獨自一人的“道場”,或進行一場酣暢淋漓的閱讀,或在畫室中獨自暢游內(nèi)心世界,這樣的日子他一過就是十幾年,精神和技藝都在這最樸素單純的生活中錘煉。

藝術(shù)家本身,總會在自己的感官脈絡(luò)中找到一體兩面的矛盾表達,形成一種獨特的?格魅力,一如周加華作品中的恬靜深遠與在社會活動中的鋒芒畢露。早些年,你經(jīng)常可以在上海當?shù)氐母黝悎笤u時論上看到周加華對中國當代藝術(shù)及其深層文化病癥的“直言不諱”,他心中對東方文化慧根的追尋有著一套“固執(zhí)己?”的態(tài)度。

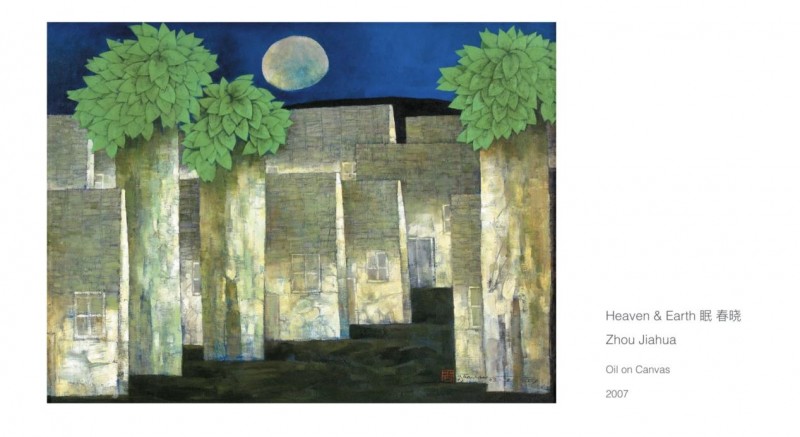

(周加華,和他的第一件裝置藝術(shù)作品)

2019年,是周加華的想法在兒子影響下產(chǎn)生劇烈變化的一年。兒子詩元是對周家華的“固執(zhí)”最有發(fā)言權(quán)的人,他會合理的設(shè)想,如果周加華與杜尚生活在同一時代的紐約,杜尚未必有機會打響當代藝術(shù)那叛逆的第一槍。而就是在這一年,周加華在上海郊區(qū)舊廠房的空地上,用36個樹墩疊加就地取材的環(huán)保廢料,創(chuàng)造了他人生中的第一個當代裝置藝術(shù)作品——一顆有形的生命之樹。他說,希望用這棵樹讓更多人看到他固執(zhí)己?的文化思考。我們或許可將這個作品認知為《生命樹,上海1988》的雛形。此后?達三年的疫情,世界發(fā)生了翻天覆地的變化,局勢波譎云詭,人們對前路愈發(fā)迷茫。生命樹在三年后的今 天,篤定的落地上海虹橋,一如周家父子對建立一套“追根溯源”的當代東方藝術(shù)審美標準的決心。

(從畫作到實體,“生命樹,上海1988”最初的手稿)

與周加華走的越近,你越發(fā)覺得,他心里有一棵樹。這是他自己的樹,家庭的樹,?族的樹,也是世界的樹。這棵樹,他畫了半輩子,如今筆端的墨寶終于屹立在虹橋機場,光輝四射。他獨特的藝術(shù)思想終于表現(xiàn)為現(xiàn)代公共藝術(shù)的實體,他的生命之樹用他的心呈現(xiàn)給了更多世人。

(位于中庭的樹體)

這棵對鄉(xiāng)土有著深深眷戀的生命之樹,立于十里洋場的重要交通樞紐集散地,每個途徑的旅人,或匆匆一瞥,或踟躕流連,在他偉岸斑斕的身形下心有所感。他暗含著我們對世界的期許,他也牽引著我們對生命的共情。他的魅力在于達成我們不計年華不計地域的共鳴。

虹橋機場,《生命樹,上海1988》,他就在那里,等你相遇,再相遇。

下一篇:西藏客廳非遺文化之旅首三期直播圓滿收官 非遺文化之旅圓滿收官,傳承經(jīng)典再啟新程

隨便看看:

相關(guān)推薦:

網(wǎng)友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件